檜(ひのき)のおはなし その1

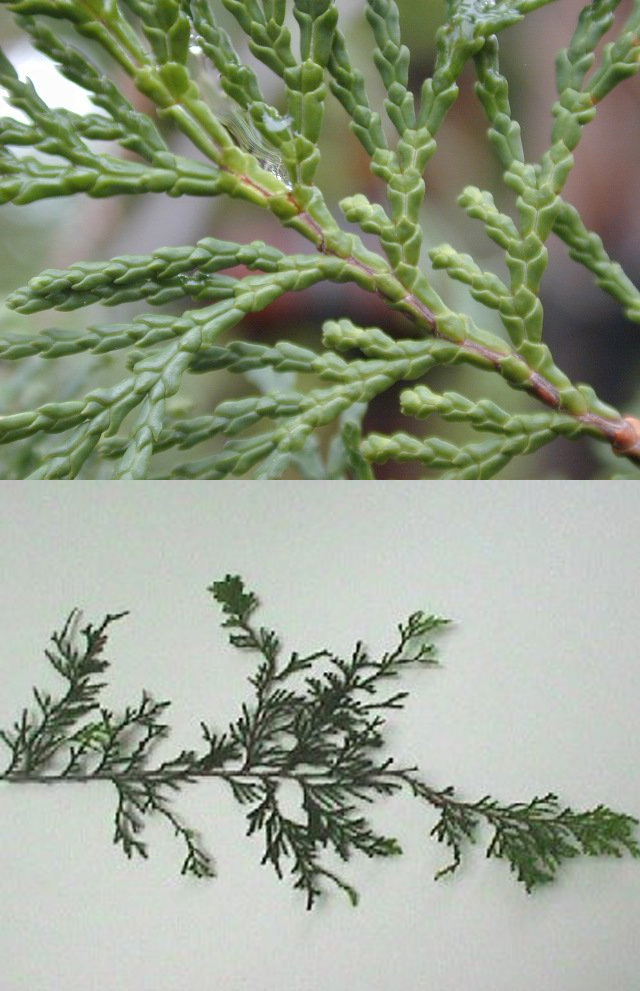

ヒノキ Japanese cypress

常緑高木。本州岩手県以南、四国、九州に分布する。日本の人工林で杉に次いで多い。

桧の語源に桧の木片から火をおこしたことにより、「火の木」となった、という説が現在の定説になっていますが、冷静に調べてみると、矛盾が出てきます。

第一、桧が一番発火しやすいことはありません。杉などの方がまだ火付きやすい。

「ひ」という発音と「火」が後々になって結びついたのではないか。古語の「ひ」の意味からは、高貴な、最高の木の意味の「日の木」の意味の方が説得力があります。

地球上にある素材は、生産された時が一番強く、年月を経ると弱くなるのが常識です。

しかし木材、特に桧だけは特別で驚くべき性能があります。

年月を経ると強くなるのです。

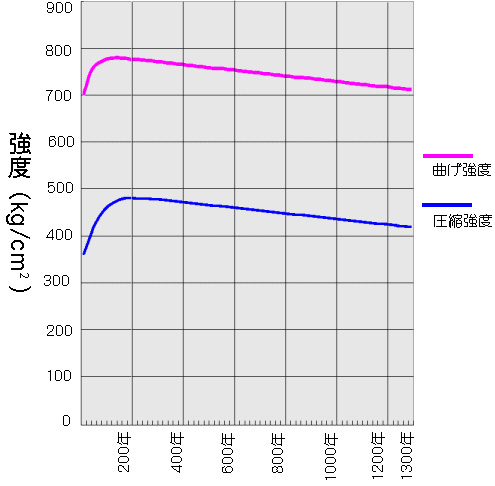

農学博士の小原次郎先生の研究によると、伐採されてから200-300年までの間は、圧縮強さ、剛性の数値が少しずつ増加し20-30%も増します。その後緩やかに下降するのですが1000年経っても、まだ伐採時の強度以上あります。

しかし、衝撃値は300年までの間に30%低下しますが、その後はほぼ一定です。

そして約1000年たった時がその木を切った時と同じ強度になります。

木材は他のものでもこのような性質をもっていますが、ヒノキだけがズバ抜けています。

そこで思い出されるのが構造材はすべて桧でできている法隆寺です。

法隆寺が1400年以上経てもなんらのかわりもなく存在しているのは当時の人の適切な設計と高度な建築技術、そして現在までの継続的な 維持管理と修復があるのは多くの人が認めることです。しかしヒノキでは なく他の樹種を利用していたらこのように長く持たなかったと思います。

法隆寺の木材は専門的に言うと、強度は堅く、強くなっていますが、一方では脆く、割れやすくなっているということになります。

また単なる強度だけでなく生きる続けているのです。柱やタルキ等は 風雨にさらされて灰色にくすみ、いくらか朽ちているように見えますが、 表層をカンナで1-2回削ると、まったく今製材されたままのヒノキで 少し香りは落ちますがまぎれもないヒノキ独特の香が漂ってきます。

現在まで1400年も木造建築が存在している事に驚かされますが、材料が桧を利用していることと無関係ではないように思います。この性質を活かして永遠に残っていて欲しいと思っております。。